Ah, quelle journée épatante, foi de Gus le chien !

Elle n’avait pourtant pas commencé sous les meilleurs auspices, ma chère maîtresse m’ayant bouclé dans une espèce de cage étroite, avant de nous faire transporter en taxi à Saint Lazare – vous savez : cette gare illustrée par Monet, Caillebotte et autres Impressionnistes, du temps où les trains crachaient de beaux panaches de fumée, et où on pouvait ouvrir les fenêtres des wagons pour le plaisir de prendre des escarbilles dans les yeux. Oui : le plaisir, car le jeune et beau voisin se précipitait pour alors nettoyer l’œil de l’imprudente jeune fille ayant mis son museau à la fenêtre. Et il lui abandonnait le mouchoir en batiste où avaient coulé ses larmes. Une idylle se nouait pendant le voyage, on arrivait déjà fiancés à Etretat. C’était le bon temps, d’avant l’existence des paniers à chiens et des mouchoirs en papier.

On n’est évidemment jamais arrivés à Etretat, je n’ai pas vu la mer. Mais il y avait tout de même un grand jeune homme nous accueillant en gare de Rouen. Je suis passé du train à une voiture où on a consenti à ouvrir ma prison. J’ai pu regarder le paysage, étalé contre la vitre arrière. Moi : étalé. Et aussi la Seine, bien plus large et plus mouvante qu’à Paris, grâce aux marées. Un panneau indiquait d’ailleurs : grandes marées. L’eau n’est pas pour autant venue noyer les roues de notre carrosse, et après toute une débauche de paysages verts, de colza d’un jaune déjà éteint et de lin pointant ses éphémères fleurs bleues, nous sommes arrivés à destination. Les vaches des derniers prés cédaient la place à un âne et un cheval, sur la gauche de l’allée menant au beau château où nous étions attendus.

Mazette ! Ceux qui l’ont construit avaient bien du goût, me suis-je esbaubi en mon for intérieur. Et je me réjouissais déjà de pouvoir copiner avec les deux équidés, de me rouler sur les pelouses fraichement tondues, d’aller traquer le lapin dans la garenne, d’y déterrer les noisettes planquées par les écureuils.

Que nenni ! On voulut à nouveau me boucler, pour que ma maîtresse puisse faire connaissance du piano. On m’enferma donc successivement dans la salle à manger (où il n’y avait pas plus à manger que dans la cuisine, qu’on me proposa également pour geôle), on me monta même à l’étage, dans la chambre de la reine – avec interdiction de me rouler sur le lit à baldaquin. C’en était trop : j’ai donné de la voix, à m’en péter les cordes vocales pour être bien certain qu’on me laisserait retourner à ma vraie place : collé à ma maîtresse.

Il serait temps de vous la présenter peut-être, dans ses beaux atours d’après la répétition ? Robe longue, vaporeuse, couleur cerise naissante, en hommage au pays dont est originaire Aya Okumaya – ça y est je vous l’ai nommée !

Vint donc l’heure du concert. Moment de triomphe : j’avais gagné d’y être présent, devant le 1er rang de fauteuils anciens, essentiellement occupé par des dames, dont je pus flairer les chaussures et les sacs à mains. Divertissement de courte durée, sans intérêt puisque sans gaufrettes. Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire pendant ce concert, que je connaissais par cœur, et pendant lequel on espérait que je me tiendrais coi ? Je fus effectivement sage pendant les douze Haïku tirés du recueil « Le Parfum de la lune ». Je vénère la lune, et j’adore les Haïku, tellement brefs. Il y eut encore « Canotage sous la lune », qui me fit rêver de canoter sur la Seine, cette capricieuse ayant déserté les terrasses d’Etelan depuis des siècles – ce qui offre néanmoins l’illusion que les gros bateaux descendant du Havre flottent sur les prairies et traversent les arbres. « Temple au crépuscule » me ramena une nouvelle fois à la lune, tellement plus discrète et poétique que le soleil, qui nous aurait fortement tapé sur le citron si nous n’avions été entre les murs frais du château. Le soleil a été très mal éduqué, alors que la lune est semblable à ma maîtresse : tout en grâce, en sourires, en frémissements. Ah, je l’aime tant ! J’ai voulu le lui redire en sautant sur son siège pour tenter un numéro à deux mains deux pattes, mais le grand jeune homme m’a stoppé dans mon élan. J’en ai été fort agacé, ce qui me suscite toujours des démangeaisons. Mais ça tombait pile : je me grattais au même rythme rapide que le morceau alors attaqué par ma maîtresse. Quel merveilleux duo nous formons, elle et moi ! Mais … bon, il faut savoir finir, je commençais à m’ennuyer, le sommeil menaçait mes paupières. Heureusement que le public applaudissait régulièrement. Nous terminâmes par « Poissons d’or » de Claude Debussy, qui louchait sur ma belle maîtresse depuis son portrait suspendu au-dessus du piano.

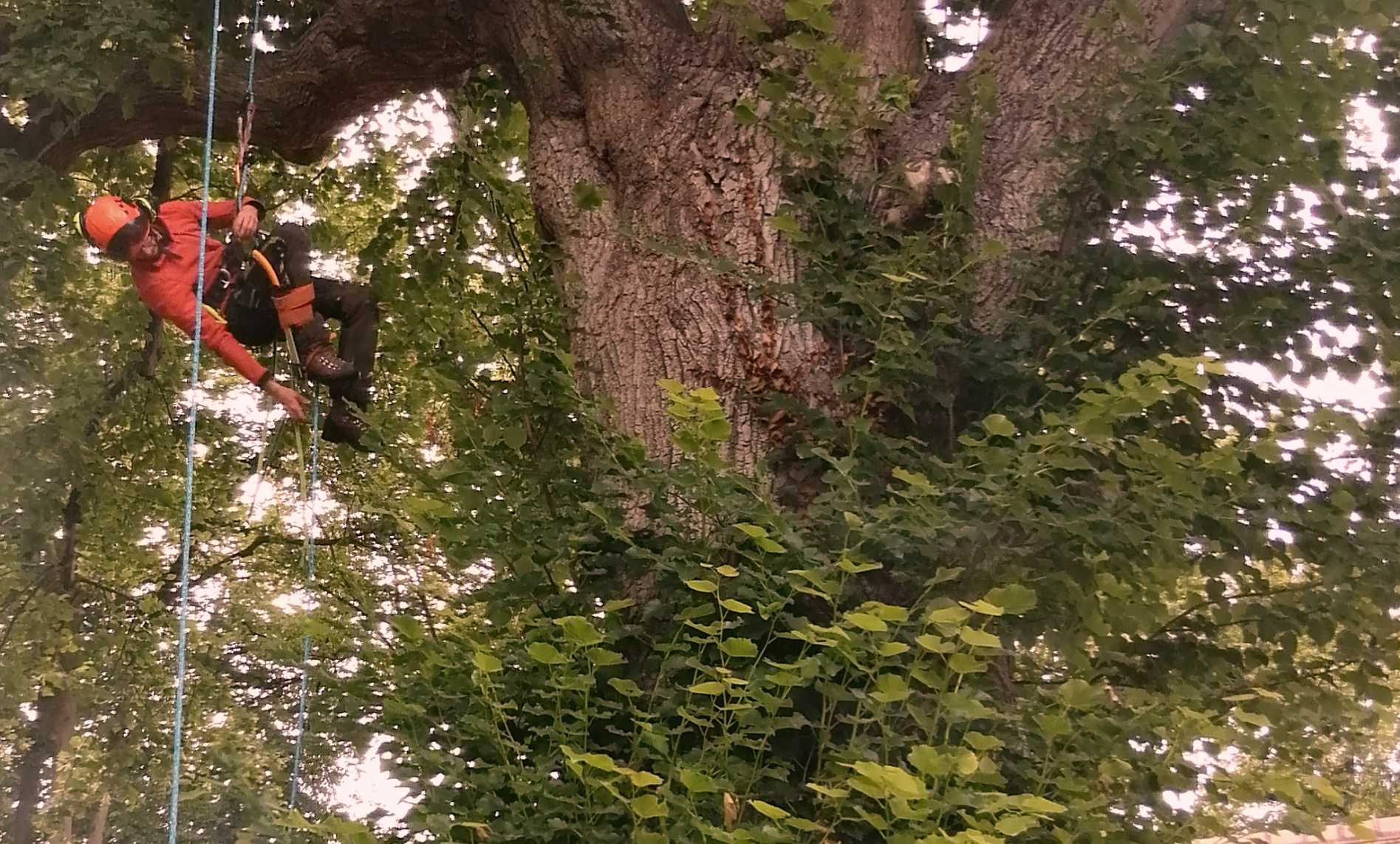

Une dame du château annonça un goûter, ce qui me réveilla complètement. Mais je dus de nouveau donner de la voix car ces gâteries semblaient uniquement réservées aux deux pattes. On finit par me consentir quelques madeleines. J’adore ces petits biscuits en forme de coquillage ! Je les ai découverts en lisant Proust – qui avait le tort de les tremper dans le tilleul. Proust était un grand nerveux, c’est bien connu. J’ignore s’il est passé à Etelan, où il aurait pu s’endormir béatement sous les tilleuls plusieurs fois centenaires, qui embaument. C’est ce que j’ai fait, après le goûter, pour digérer mes madeleines. Et j’ai rêvé de ma maîtresse, en robe couleur de lune.

Simone Arese

30 mai 2017